- EAN13

- 9791092444933

- Éditeur

- L'atelier contemporain

- Date de publication

- 7 juin 2019

- Nombre de pages

- 112

- Dimensions

- 22,7 x 14 x 0,1 cm

- Poids

- 1 g

- Langue

- fre

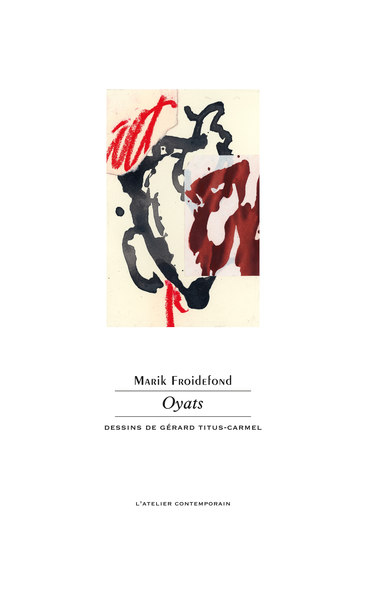

Oyats

Marik Froidefond

L'atelier contemporain

Prix public : 20,00 €

Voix qui tournent dans le vent, comme celles qu’on rencontre mêlées dans ce livre. Elles traversent nos mémoires, nos têtes, nos corps. Passent en nous, parfois s’agrippent et s’enracinent. On les croit venues du plus loin et du plus archaïque. De la nuit des temps peut-être. Grande cavalcade, bruits de sabots dans le désert, de tambours, de flèches, odeurs de feu, de cuir, hennissements, bêtes qui se cabrent. Et les caravanes d’images, avec leur violence et leur splendeur équivoque, qui les accompagnent. Elles galopent en nous, nous éblouissent, nous soulèvent. Mais sous leurs allures de lointain absolu, ce sont nos fables. Fables inépuisables qui roulent, déplient leurs paysages fantasmatiques, leurs récits de clans, et entretiennent dans leur fracas notre impatience d’exister, nos terreurs et nos désirs. Pourtant c’est un temps mort qu’elles perpétuent. Car elles surgissent et s’évanouissent dans un nuage de poussière, nous laissant cois, sur le bord. C’est cette merveille et son leurre (c’est-à-dire le vertige exaltant et vain des mythes, des images, des croyances) que dit « Steppe ». Lorsqu’on a fait cette épreuve inaugurale et désarçonnante (et nous la faisons tous) et qu’on arrive à ce point d’effondrement des images et des légendes, alors que reste-t-il ? Peut-être seulement le silence. Non pas s’y résigner, mais le choisir. Choisir de s’y mesurer, d’arpenter le cloître du silence, gris et géométrique, pour faire taire les fables, leur tumulte, et trouver un point de partage où une paix pourrait enfin s’établir, une paix de soi à soi, une paix de soi au monde. Choisir l’écoulement des heures ordinaires, la rigueur du dessin et de la scansion pour contrer la séduction des légendes, épuiser les effrois, les passions, délimiter au cordeau un espace enfin dépouillé d’affects. C’est cet espace et cet espoir que dessine « Claustro do silencio » : quatre séries de quatre poèmes donnent à cette seconde section du livre son pavage, son arcature et sa carrure. Un lieu refuge, plus modeste et plus sobre que les lointains steppiques. Pays de patience où les images et les légendes sont tenues en laisse, le temps sauvage réduit au canon, le lointain comme replié dans la main. Mais ça mugit encore ici-bas. L’aboiement de l’ailleurs, le bruissement des conquêtes et des mémoires – la vie, toujours inquiète, qu’on ne peut étouffer. Un coup de canif (ainsi le poème central et sans nom, clé de voûte et ligne de faille sur laquelle repose l’architecture du livre), et les galops reprennent de plus belle. La quatrième partie fait en effet entendre un nouveau déferlement de bruits et de voix. Des images, des histoires, des légendes à nouveau, et leurs hordes de voix salées. Elles font remonter en écho celles de la première partie, mais se déploient sur un versant désormais plus intime : ce sont l’enfance, ses pâturages d’insouciance et de cruauté qu’on traverse tel un jeune animal avant la battue des nuits, la maladie, naufrage à huis clos et méticuleux saccage du corps de l’autre auxquels il faut assister et qui laissent à jamais inconsolé, c’est-à-dire la part à la fois la plus personnelle et pourtant si banalement partageable de la mémoire qu’évoquent « Les grandes salaisons ». Leurre encore que ces images et ces mots pour tenter de dire l’être, son impasse et son énigme ? Peut-être. Mais la tonalité un peu rêche de ces poèmes, qui hésitent entre l’ironie, l’émotion et le désarroi, ouvre la possibilité d’une autre voix. Ou du moins la possibilité d’un souffle dont la dernière partie du livre tente de rendre compte, décrivant « L’invention des poumons ». Invention car si parler suppose d’abord de respirer, ce dont il s’agit ici ne peut résulter que d’une décision. Un choix, qui s’accompagne d’une libération. Au terme de ce parcours, et parce qu’il y a préalablement eu ce parcours que le livre retrace, une voix peut alors s’élever, assumer sa discordance, son entêtement rauque et atonal, sa colère et sa douceur fauves, soutenue par les harmoniques des voix sœurs, celles d’Anna Akhmatova, d’Alejandra Pizarnik, de Marina Tsvetaeva qui donnaient leur ton aux parties précédentes, rejointes maintenant par Emily Dickinson. La voix qu’on entend ici prend son élan, exerce sa puissance et sa souplesse. Son pas et sa scansion aussi, afin de trouver son exact ambitus et son timbre, personnel et impersonnel. Cette recherche s’accompagne d’une transformation de l’écriture et de la forme : poèmes plus longs, vers plus courts, comme s’il s’agissait aussi d’inventer une nouvelle façon de continuer, après les impasses rencontrées. Car cette puissance ne se fonde pas sur l’oubli de ce qui précède, de ces strates de mémoires et de voix qu’il a fallu apprivoiser, des étapes qu’il a fallu enjamber. Elle en est au contraire pleine, mais de cette expédition existentielle et poétique, elle sort en quelque sorte grandie, enrichie d’une confiance nouvelle dans sa capacité à se détacher, c’est-à-dire à se déraciner, à se désentraver, et à se réenraciner ailleurs, infiniment. Cela à la manière des oyats, roseaux des sables dont la force se mesure à la souplesse, à la capacité de se courber jusqu’au sol pour résister aux vents les plus violents, aux embruns salés, sans crainte d’être arrachés et emportés par les vagues avant d’être déposés plus loin sur le littoral où ils peuvent à nouveau s’enraciner. Comme les oyats aussi, qui contrent l’ensablement et stabilisent la dune en s’enroulant sur eux-mêmes et en formant des rhizomes souterrains qui s’étendent sur de grandes distances et donnent naissance à de nouvelles pousses aériennes, des radicelles relient les différentes parties du livre, visibles pour les unes, plus souterraines pour les autres. Ces radicelles donnent à l’ensemble sa cohérence, elles signalent, en contre-jour des poèmes pris dans l’incessante circulation des échos, la temporalité lente, endurante et silencieuse dont l’écriture a dû faire l’épreuve.